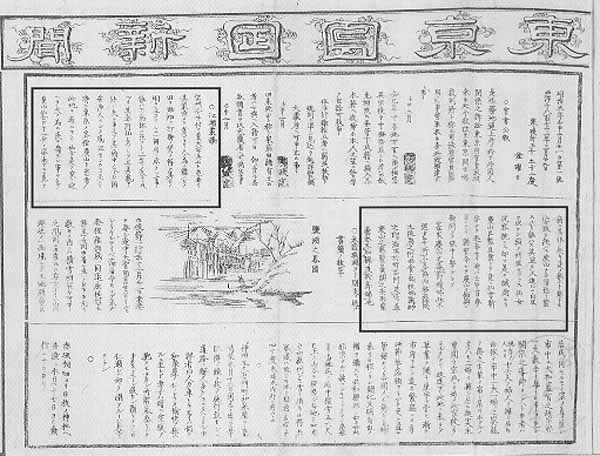

日本で最初に日刊紙として発行された新聞は、明治3年(1870年)創刊の「横浜毎日新聞」です。

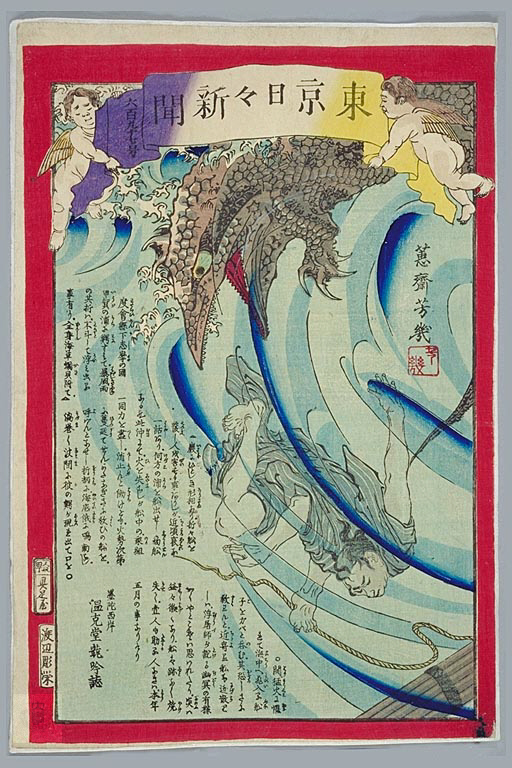

その後、「東京日日新聞(今の毎日新聞)」や「郵便報知新聞」などが創刊されました。

しかし、これらの新聞は漢文や漢語が読める知識人に向けたもので、かな文字が読める

だけの庶民には、関心を持てないものでした。

明治7年(1874)になると、そんな庶民向けの新聞が登場しました。

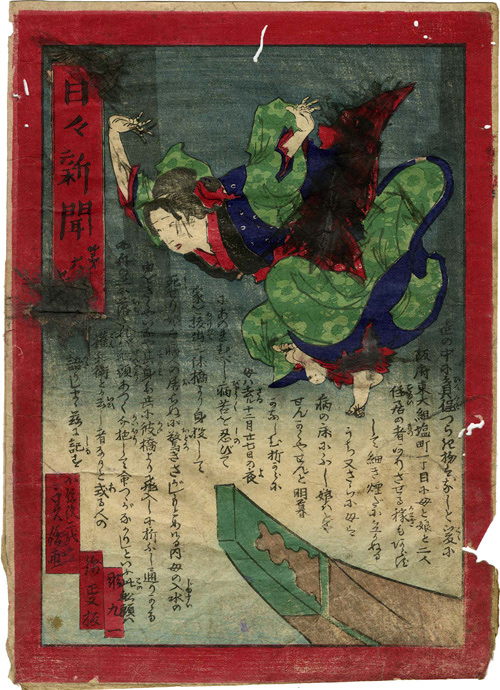

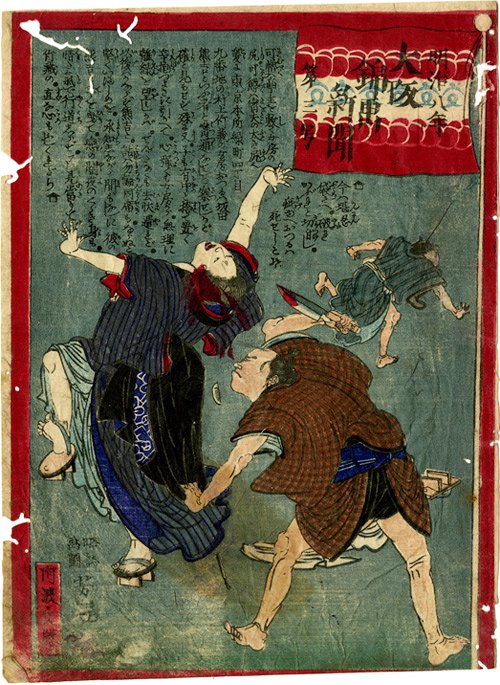

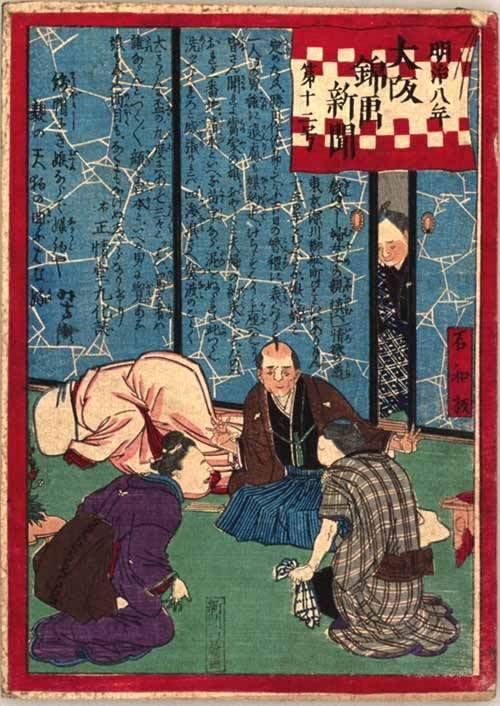

それが錦絵新聞です。

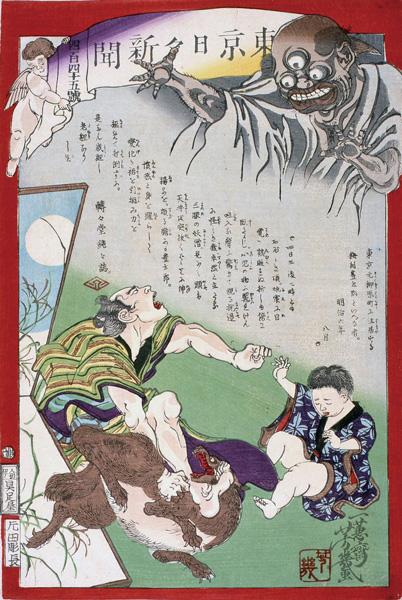

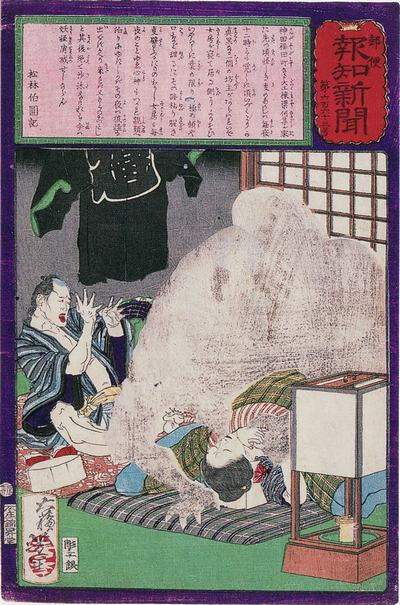

三目の妖僧に化けた古狸を退治。

錦絵新聞は木版多色刷りの一枚物で、新聞に掲載された事件や逸話を、錦絵と文章で隔日あるいは毎日紹介しました。

病気を苦に母親が自殺し、娘も入水自殺を試みるが、船頭に助けられたという話。

鮮やかな色で描かれた錦絵は、まるで芝居の一場面のようです。

絵に添えられた文章は、新聞に記載された記事を、誰もが読みやすいように書き直したものですが、漢字にはふりがなが付けられていました。

女房の浮気から殺人事件に発展してしまった話。

派手な絵に目を惹かれた人々が、何だろうと思って説明分に目を向けると、わかりやすい文体で、漢字にはふりがなが、ふってあるのです。

錦絵新聞は、庶民に大人気となりました。

婚礼に異議を唱える男が乱入。

錦絵新聞が最初に発行されたのは東京ですが、後を追うように大阪や京都など、関西の都市でも発行されました。

東京と関西の錦絵新聞は、大きさに違いがあり、東京の物はB4版ほどの紙であるのに対し、関西の物はその半分のB5版ほどだったそうです。

これは東京と関西では、錦絵の版の大きさが異なったためと思われます。

ちなみに、東京の錦絵新聞は一銭六厘から二銭で、関西の錦絵新聞は六厘でした。

産後亡くなった母親が、霊となって我が子に会いに来る話。

当時の大阪には、地元発行の日刊新聞がありませんでした。

そのため、大阪の錦絵新聞は、東京の新聞記事を元にして作るか、独自取材による記事で作られました。

その割合は、前者が3で後者が7だそうです。

何か事件があると聞くと、文章を書いたり絵を描いたりする本人たちが、直接現場へ行って取材をしたと言います。

そのため、話題はほとんどが大阪や、その周辺のものが多かったようです。

父の遺言で、息子の婚礼を父のお棺の前で執り行った話。

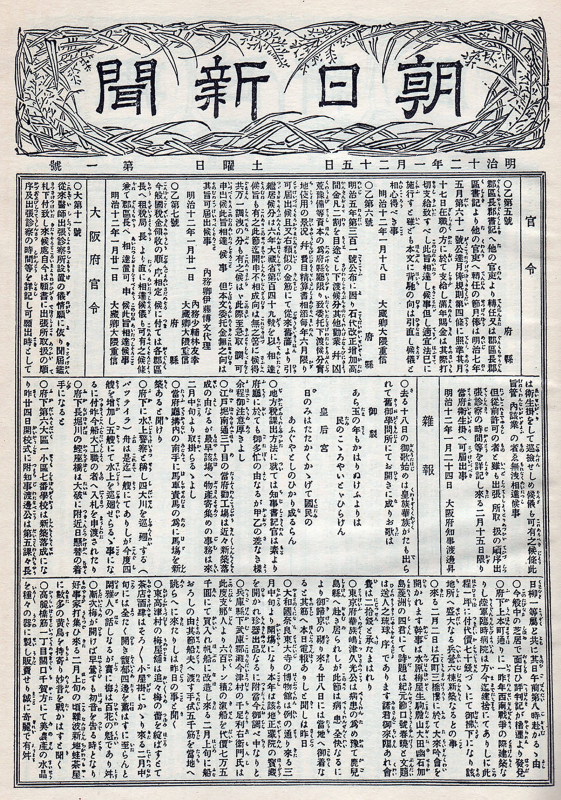

庶民の人気をさらった錦絵新聞ですが、その人気は長続きしませんでした。

発行されたばかりの新聞は、庶民には馴染みがないものでしたが、錦絵新聞の活躍により、新聞というものの価値を、認める人が増えて行ったのです。

その新聞が錦絵新聞に倣って、漢字にふりがなをつけたり、挿絵を入れたりするようになると、錦絵新聞よりも情報が早くかつ多い新聞の方に、読者を奪われてしまいました。

こうして錦絵新聞の人気は次第に翳りを見せ、明治十年代後半以降には、その姿を消して行きました。

按摩へ治療を受けに来たふりをして、大布団を盗んだ悪女の話。

新聞に親しむ大阪の開化芸者。

船を転覆させて人を襲う鰐

夜中に現れる妖怪黒坊主。