二百三高地とは、日露戦争の激戦地で、日本軍とロシア軍が一進一退を繰り返した丘陵地です。

この丘陵地には、特に地名がなかったようで、海抜が203メートルであることから、この名がつけられたようです。

現在この丘陵地は、中国の大連にあります。

明治時代、それまでの日本髪に代わる、新しい女性の髪型が考案されました。

それは束髪と呼ばれ、髪油も使わずに一人で簡単に結えるのが特徴でした。

洋装にも和装にも似合うということで、人気を集めたと言います。

束髪にはいろんなバリエーションがあり、様々な髪型が女性たちに楽しまれました。

この束髪の一種で、前髪が庇のように張り出した、庇髪という髪型が、明治後期に登場します。

この頃、日露戦争が勃発し、激戦地であった二百三高地をなぞらえた庇髪の一種が流行します。

それが、そのまんまの名前の二百三高地髷です。

この髪型が他の庇髪と異なるのは、髪を束ねた髷の部分が、ソフトクリームのような形に大きく突き出ていることです。

この突き出た髷と、庇になった前髪が、二百三高地のイメージと結びついたようです。

また、この髪型の名前には、難攻不落という意味を込めることもあったようで、「あの女は二百三高地だ」と言うと、口説いてもなかなか落ちない女性だ、という事らしいです。

この髪型は日露戦争後、明治から大正にかけて大流行したと言います。

その理由は、当時次第に広まって行った、洋服にも似合う髪型だからだそうです。

物語の冒頭で、千鶴と同じ客馬車に乗っていた女性の髪型が、この二百三高地です。

同じ女性が着ていた着物の伊予縞は、松山地方の木綿織で明治10年代には人気の織物でした。

この織物は、先染めした二色の綿糸を、織り上げて縞模様にしたもので、栃木県結城地方を主産地とする、高級綿織物「結城縞」を模したものでした。

そのため、伊予結城とも呼ばれていました。

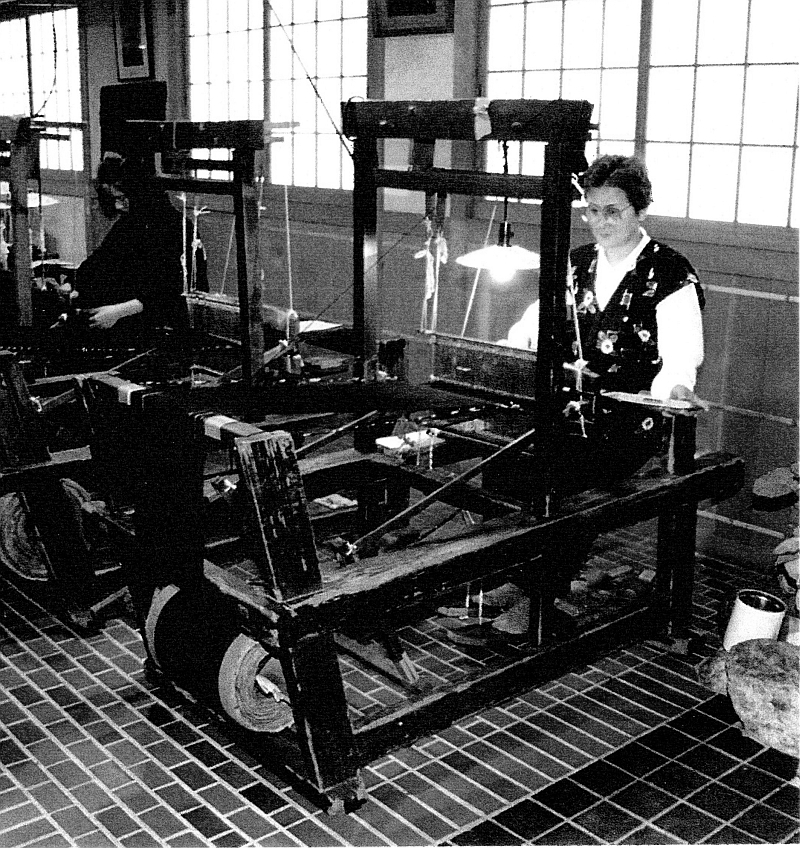

今から200年ほど前、農民の子供、菊屋新助は、髙機という織機を開発し、それを農家や下級武士に貸し与えて、織物の生産を向上させました。

これによって伊予縞は、生産が飛躍的に伸び、新助が取り扱った伊予縞は、文政元年(1818年)には900反だったものが、6年後には2万反を突破するという勢いでした。

こうして伊予縞は、京阪・尾張・九州など領外各地へ、松山特産品として広がって行きました。

伊予縞の生産は、地場産業として町家や下級武士の内職となり、安政元年(1854年)になると、町には縞会所が設立されました。

縞会所とは、伊予縞の勝手な取り扱いを禁止するもので、作られた伊予縞の反物は、全てこの縞会所で、買い取られることになっていました。

縞会所は、10軒だけの問屋を指定して、買い取った反物を取り扱わせました。

その売捌所は、松山に55軒、三津に10軒あったそうです。

当時、縞会所の買上価格は、一反の値段は三〇匁から三五匁ぐらいであったと言います。

今のお金に換算すると、一反あたりが大体6~7万円だったようです。

このように伊予の特産として、重宝された伊予縞ですが、明治10年代後半には、 外国産あるいは他地方の綿織物に押されて、売上げが不振に陥りました。

ちょうどその頃、伊予絣と呼ばれる、新たな織物が発案され、そちらの人気が上がって来たので、伊予縞は伊予特産織物の座を、伊予絣に譲ることになりました。