伊予縞の売り上げが、落ちて来た明治10年頃には、伊予絣は地元の需要に応える程度しか、生産されていませんでした。

しかし、徐々にその名が知られるようになり、明治20年以降になると、伊予縞に代わって、伊予絣が松山の代表的な織物となりました。

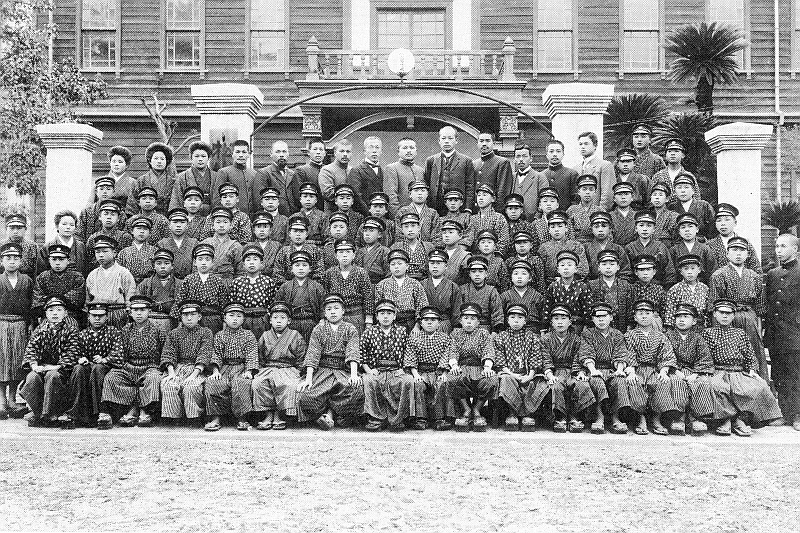

日露戦争が終結した明治38年には、伊予絣の生産は200万反を超え、翌39年には249万反を生産し、伊予絣は絣生産全国一となりました。

絣で有名な所は、他に久留米絣と備後絣があるのですが、これらの絣と伊予絣を合わせて、三大絣と呼ばれるようになりました。

その販路は西日本一帯と、東京、名古屋、それに北陸へと広がっていました。

しかし、日露戦争で勝利を収めたのに、ロシアから賠償金を取ることができずに終わると、国内では景気が落ち込んでしまいます。

その上、大正3年(1914年)に第一次世界大戦が勃発すると、海外から工業の原料を、調達するのが困難になったので、日本経済はさらなるダメージを受けたのです。

その影響は、いろいろな産業が受けましたが、伊予絣も例外ではありません。

200万反を超えた生産量は、どんどん減って行き、大正4年には 115万反にまで下がりました。

しかし大正4年になると、状況は一転します。

第一次世界大戦の戦場であるヨーロッパから、戦地ではない日本に、様々な物資を求められたのです。

経済は一気に上向きになり、大戦景気を迎えました。

伊予絣も勢いを取り戻します。

でも、好景気は5年ほどしか、続きませんでした。

大戦が終結したヨーロッパの状態が元に戻り始め、日本からの輸入が減って行ったのです。

今で言う、バブルが弾けてしまった状態です。

大正9年には、東京と大阪の株式市場が大暴落し、日本は大戦景気後の反動恐慌を迎えます。

伊予絣も価格が暴落し、大きな打撃を受けました。

それでも大正10年、伊予絣業界は銀行から緊急融資を受けることに成功し、何とか活気を取り戻すことができました。

そして大正12年には、伊予絣史上最高の 271万反を生産しました。

ところが、その年の9月、関東大震災が起こります。

この震災で、京浜地方に送っていた商品 20万反が、火災のため灰となりました。

倒産する伊予絣問屋も現れ、伊予絣業界は大慌て状態でした。

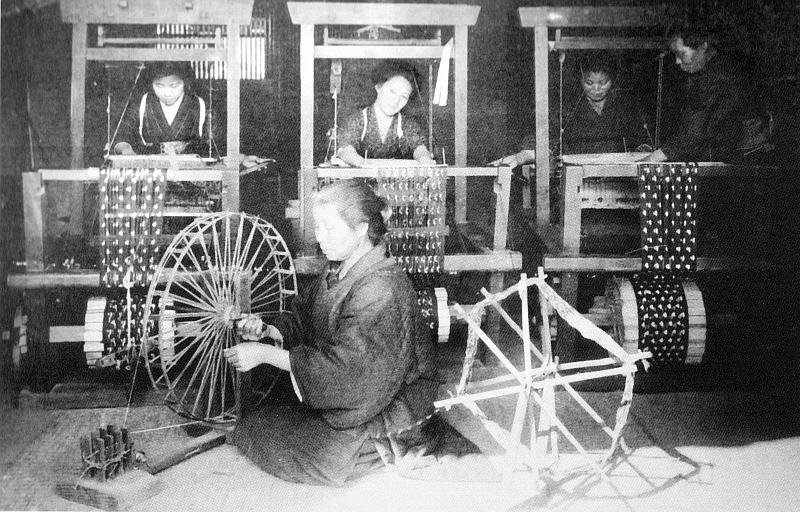

ちなみに、伊予絣はあらかじめ部分的に染めた、縦糸と横糸を織ることで図柄が造られるので、伝統的に手機で織られて来ました。

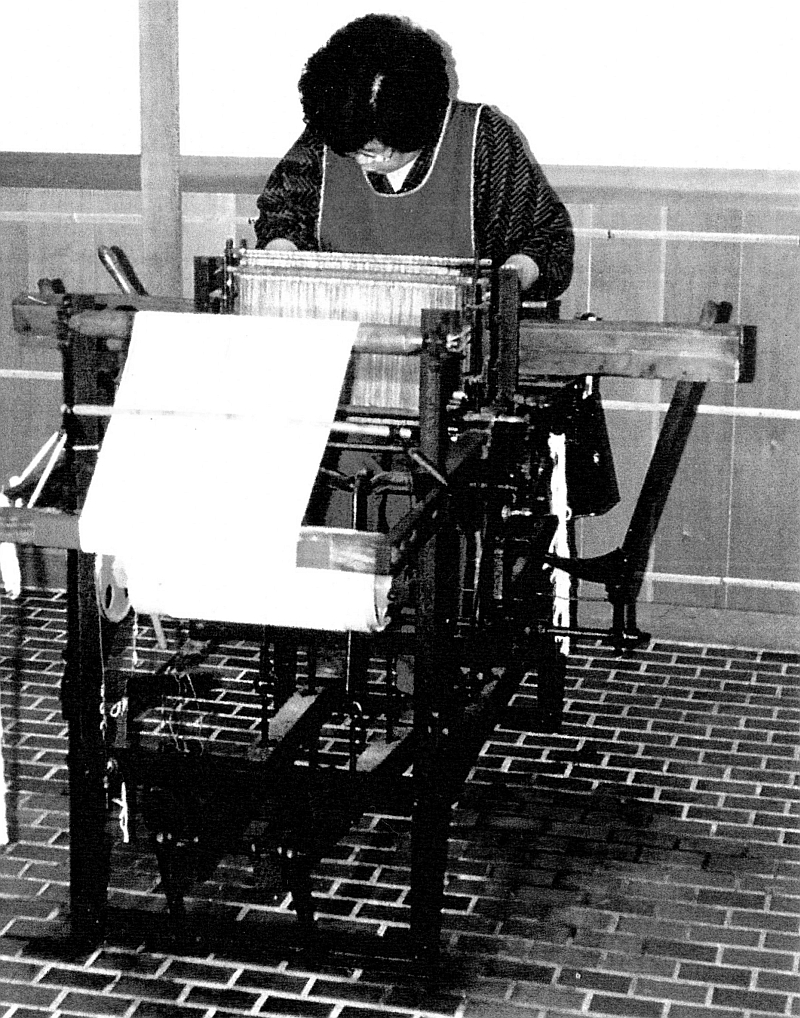

それが大正13年になると、足踏式の織機が導入されました。

手機であれば、1反を織るのに優秀な織子で、丸一日かかります。

普通の織子でしたら、二日かかったそうです。

それが足踏織機を使えば、普通の織子で一日に2反を織ることができたそうです。

二日で1反のところが、二日で4反織れるわけですから、効率は4倍です。

しかも効率のよい織機だから、という理由でしょうか。

織子に支払う賃金は、かえって下がりました。

大正10年には、1反当たり1円21銭の織り賃でしたが、大正14年には67銭に値下がりしました。

また、大正10年の取引価格は、一反当たり4円9銭だったのが、大正14年には2円86銭に下がりました。

取引価格から織り賃を差し引いたものは、大正10年は2円88銭ですが、大正14年では2円19銭と下がっています。

つまり、儲けが減っているわけですね。

こんな状態で、何とか毎年200万反以上の生産量を、維持していた伊予絣ですが、価格はどんどん下落するので、ますます薄利多売状態に陥って行きます。

しかも、手機をやめて足踏織機にしたことは、糸の組み合わせにずれが生じ、絵柄が歪んでしまうという、品質低下も招いたようです。

織子の賃金が下がったということも、労働意欲の低下につながり、それも品質低下に一役買っていたものと思われます。

この頃になると、伊予絣の主な販売先は、中部、関東、東北などの農民だったようです。

普段の野良着として伊予絣を使うので、値段が安くないと売れませんでした。

逆に言えば、伊予絣の売りは、品質よりも安さだったと言えるでしょう。

「野菊のかんざし」に出て来る千鶴の実家、山﨑機織は、この薄利多売状態で大変な時期の伊予絣問屋です。

その後、昭和8年になると、初めて動力による織機が導入されました。

これによって、足踏織機の2倍から3倍の効率アップができました。

しかし、学校の児童・生徒の制服化が進み、また一般の人々も洋服を着るようになったので、生産量は落ち込んで行き、市内の絣業者もどんどんいなくなりました。

日中戦争が始まると、綿花の輸入が制限され、伊予絣もついに生産中止に追い込まれました。

戦後に再び生産が再開されましたが、その時には、ほとんど需要がなくなってしまいました。